本記事では「ふるさと納税の仕組み」を簡単に解説しています。

「ふるさと納税をやってみたいけど、よくわかってないから…」と諦めていませんか?

制度に関して、細かいことを調べるのは少し面倒ですよね。

本記事では、仕組みだけでなく「お得な活用法」「利用時の注意点」まで。

1記事読むだけで、ふるさと納税をスタートさせることができますよ。

- ふるさと納税をはじめたい人

- 仕組みがよくわかっていない人

- ふるさと納税をお得に活かしたい人

- はじめる手順を分かりやすい言葉で知りたい人

さっそく解説していきます。

┄MENU┄

ふるさと納税の概要

年々利用者が増加しているふるさと納税。

以下からは、ふるさと納税の概要を簡単に解説していきます。

そもそもふるさと納税とは?

ふるさと納税は、応援したい自治体に対して納税(寄付)できる制度。

寄付の対象は、自身の住民票がある自治体以外です。

ふるさと納税の主な特長は以下のとおり。

- 所得税・住民税の納税額を抑えられる(特に住民税)

- 自治体からの返礼品をもらえる

- 地域の応援につながる

制度ができた背景

ふるさと納税は、地方と都市部の税収の格差を埋める目的で誕生しました。

その一番の理由は、地域の過疎化にあります。

若い世代が減少していたり都心へ流出していたり、少子高齢化が顕著な地方は徴収が困難。

そのため、自分の故郷や応援したい地域などへ納税先を選択できる制度ができました。

仕組みを簡単に!

本来の税金の仕組みは、今年分の税金を自分の住んでいる自治体へ納めるもの。

しかしふるさと納税を利用した場合は、自分で納税先を選択し今年中に来年分の税金を納めることができます。

つまり、来年分の税金を別の自治体にて前払いしたイメージです!

そのため来年度中に、前払いした分を減税(控除)されることになるのです。

ふるさと納税の手続き方法2つ

ふるさと納税の手続きは大きく2つ。

それぞれの働き方・状況にあわせて申請方法が異なります。

①:ワンストップ特例制度

ワンストップ特例制度は、確定申告なしで減税(控除)をうけられる制度です。

手続きは、翌年1月10日まで。

寄付先の各自治体へ必要事項を記入した書類を送付するだけで終了です。

オンライン申請も可能なため、手軽さがメリットです。

ただし、利用するには以下の条件があります。

- 1年間の寄付先(寄付した回数)が5自治体以下

- その年に確定申告をする必要が無い給与所得者

ちなみに「確定申告の必要がある人」は主に以下です。

- 2か所以上から給料を受け取っている会社員

- 副業等の所得が20万円を超える人

- 年収2,000万円以上

- フリーランス(個人事業主)

- 医療費・住宅ローンなど他の控除申請を行う人

- 公的年金が400万円超える人

つまり、寄付先が5自治体以下かつ会社勤めの方であれば利用可能な制度です。

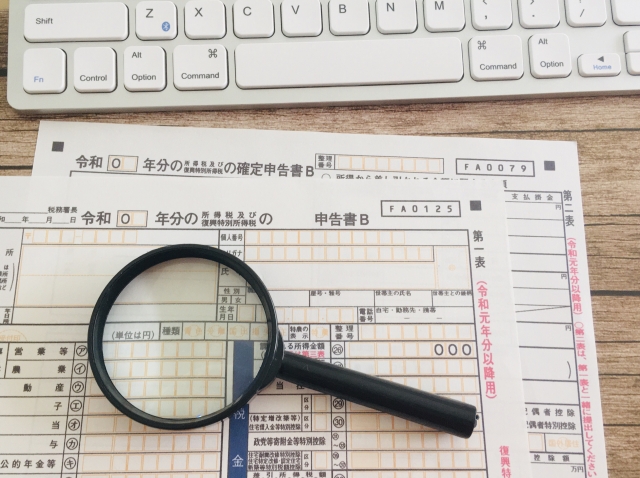

②:確定申告

前述の「ワンストップ特例制度」を利用しない方は、確定申告を行う必要があります。

- もともと確定申告をする必要がある方

- 1年間で6自治体以上に寄付した方

ちなみに確定申告の期間は、翌年2月16日~3月15日まで。

期間中にオンライン申告(e-tax)または必要事項を記入した用紙を税務署宛に送ります。

ふるさと納税の注意点4つ!不向きな人

ふるさと納税の注意すべき点を4つに絞り、簡単に解説します。

併せて、損をする可能性がある人も挙げていますので参考にしてみてください。

①:減税(控除)対象は来年度

減税(控除)されるのは、来年度分の所得税・住民税です。

なぜなら、来年度分の税金を今年中に支払っている形であるため。

簡単に言い換えれば、来年の税金を前払いしているようなイメージです。

そのため「現在のお金に余裕がない人」にはおすすめできません。

②:控除上限額を超えると自己負担

減税(控除)額には、家族構成や年収により上限額が設けられています。

例えば、控除上限額5万円の人が7万円分ふるさと納税を利用した場合。

7万円のうち、残り2万円は自己負担になります。

そのため「控除上限額を正確に理解していない人」は損をする恐れが。

特に、複数の自治体に寄付している人は要注意です。

ふるさと納税利用前に、自分の控除上限額を正確に把握することをおすすめします。

生産者がみえる「ふるさと納税ニッポン!」で計算シュミレーションから始めてみませんか?

③:自己負担額2000円は必須

ふるさと納税は2000円の自己負担が発生します。

なぜなら、減税(控除)される税額は寄付金から2000円引いた額までと決まりがあるからです。

例えば、控除上限額を4万円分ふるさと納税をした場合。

翌年の住民税・所得税は、4万円-2000円=3万8000円を減税されることになります。

つまり、控除上限額まで減税されても、2000円は戻ってこないということになります。

そのため「1円も無駄にしたくない人」は不向きでしょう。

④:名義が違うと利用できない

減税(控除)を受ける人と、支払いをする人が別であると利用できません。

例えば、支払いがクレジットカードだった場合。

カードの名義が別であると、ふるさと納税を利用した証「寄附金受領証明書」が無効になります。

そのため、減税(控除)を受ける人と、決済をする人は同一である必要があります。

ふるさと納税のお得な活用法

自己負担額2000円で返礼品をもらえるのはふるさと納税最大のメリット。

ただし、返礼品は寄付金の3割までという決まりがあります。

最大限家計に活かすにはどうしたらよいでしょうか。

以下からは、お得な活用法を解説します。

還元率の高い食材を選ぶ

食材の中で、特に還元率が高いのは「切り落とし肉」、「明太子」、「お米」。

どれも調理法に幅があり、必要不可欠な食材です。

ただ、ふるさと納税は量も多め…。

食べきれない時のために、冷凍室の空きの確認は必須です。

肉類・魚介類は冷凍しておくことで、必要な時にすぐ調理できます。

米類は、重い買い物を当分しなくていいというメリットも。

そのため「家計に活かしたい方」や「家族が多い方」は「切り落とし肉」「明太子」「お米」がおすすめです。

日用品を選ぶ

食材以外に、日用品を返礼品にしている自治体もあります。

中でも、ティッシュやトイレットペーパーなど生活必需品はおすすめです。

買い物の手間が減ったり物価高に当分悩む必要がなくなったり、便利な返礼品でしょう。

ただし、こちらも一度で大量に届く特徴があります。

例えば、ティッシュ5個入り×12セット、トイレットペーパーの場合8ロール×8パックなど。

配達方法にもよりますが、置き場所の確保が必要です。

ふるさと納税のはじめ方・手順

ふるさと納税のはじめ方を手順に沿って簡単に解説します。

①:控除上限額を確認する

ふるさと納税を始める前に、自身の控除上限額を確認します。

なぜなら、自己負担額が増えてしまう可能性があるから。

控除上限額を超えた分の金額が差し引かれることはないため、全額自己負担になります。

そのため、減税(控除)される上限額を把握しておく必要があります。

生産者がみえる「ふるさと納税ニッポン!」で控除上限額のシュミレーションをしてみましょう。

②:返礼品の選択・申請をする

上限額を確認後、自治体(返礼品)を選択します。

希望の返礼品が概ね決まったら、HPやサイトから手続きを行います。

画面の指示に従い、正しく必要事項を入力するだけでOKです。

③:返礼品と寄附金額受領証明書を受け取る

寄附金額受領証明書とは、自治体から発行されるふるさと納税を利用した証。

手続きを行う際に必要になるため、手元に置いておきましょう。

数週間ほどで返礼品と寄附金額受領証明書が届きます。

ちなみに、自治体によっては別々で届くことも。

間違って捨てないように注意してください。

④:申請をする

前述のように申請方法は「ワンストップ特例制度」と「確定申告」があります。

ワンストップ特例制度の場合は、1自治体ごとに必要書類の記入・送付することで終了。

確定申告の場合は、来年2月16日~3月15日までに他の控除等全てまとめて申告します。

| 手続き方法 | 詳細 | 期限 |

| ワンストップ特例制度 | ・1自治体ごとに必要書類の記入・送付 ・その年に確定申告をする必要が無い給与所得者 ・1年間の寄付先が5自治体以下 | 来年1月10日までに |

| 確定申告 | ・ふるさと納税以外の控除等、全てまとめて申告 ・もともと確定申告をする必要がある方 ・1年間の寄付先が6自治体以上 | 来年2月16日~3月15日 |

以上のように異なるため、自分の状況・利用法にあわせて申請してください。

ふるさと納税の仕組みを簡単に! まとめ

今回は「ふるさと納税の仕組み」を簡単な言葉で解説しました。

- 応援したい自治体に寄付ができる制度。

- 自己負担額2000円で返礼品をもらえる

- 確定申告不要な「ワンストップ特例制度」が便利!

- 控除上限額を超えた分は自己負担になる

- 「小間切れ肉」「お米」「日用品」は還元率が高め

本記事が「ふるさと納税を簡単に知りたい!」と考える方のお役に立てば嬉しいです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。